Sobre a importância dos quintais, cada vez mais desaparecidos e, com isso, as nossas raízes também.

sexta-feira, 5 de outubro de 2018

quinta-feira, 4 de outubro de 2018

quarta-feira, 3 de outubro de 2018

terça-feira, 2 de outubro de 2018

segunda-feira, 1 de outubro de 2018

“Cannabis” pode agir na cura de doenças crônicas e autismo

25.07.2018

A “Cannabis” e os canabinoides são temas de simpósio promovido pela Liga Acadêmica de Psiquiatria da FMRP

o volume.

A Cannabis, popularmente conhecida como maconha, surgiu nas últimas décadas como uma panaceia capaz de tratar várias doenças, que vão das dores crônicas ao autismo. Dessa substância é possível retirar mais de 400 compostos; os principais são o Tetra-Hidrocanabinol, conhecido como THC, responsável pelos efeitos psicoativos e neurotóxicos, e o Canabidiol, ou CBD, que possui diversas possibilidades terapêuticas e até efeitos protetores contra os danos do próprio THC.

O professor Antônio Waldo Zuardi, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP explicou que os canabinoides são mais de 80 substâncias que existem na Cannabis. Zuardi também comentou que no fim de 2018 será inaugurado a parte física do Centro de Pesquisa de Canabidiol da FMRP.

Já o professor Cláudio do Prado Amaral, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) da USP, destaca que a venda desautorizada dos canabinoides é crime, entretanto, no uso para cura, se comprovado que a Cannabis funciona, pode ser usada sem ser considerada infração.

A Cannabis e os canabinoides são temas de simpósio promovido pela Liga Acadêmica de Psiquiatria da FMRP. No evento serão discutidos o uso, abuso e efeitos terapêuticos das substâncias. O simpósio será nesta quinta, no Auditório da Faculdade de Direito, campus da USP, Avenida dos Bandeirantes, 3.900 em Ribeirão Preto. Mais informações sobre o evento neste link.

Ouça a entrevista no link acima

Indígenas da Amazônia têm dores frequentes, mas não reclamam

31/07/2018

Estudo feito com três etnias verificou que, por considerarem o processo natural e não uma anormalidade, não há o costume de reclamar

Estudo feito com três etnias na divisa do Brasil com Peru e Colômbia verificou que apesar de 77% sentirem dores não há o costume de reclamar, por considerarem o processo natural e não uma anormalidade – Foto: Eliseth Leão via Agência Fapesp

No ritual da tucandeira, realizado como forma de iniciação masculina pela tribo sateré-mawé, na Amazônia, para demonstrar força e coragem, meninos da aldeia têm que vestir uma luva feita de palha (saaripé) cheia de formigas tucandeiras (Paraponerinae) e resistir por, pelo menos, 15 minutos às doloridas ferroadas do inseto.

Pesquisadora do manejo e controle da dor em pacientes em hospitais e em populações vulneráveis, como moradores de rua em São Paulo, Eliseth Ribeiro Leão, professora da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, ficou intrigada como aqueles indígenas resistiam e tratavam tamanha dor após o ritual na floresta. “Imaginava o processo inflamatório que aqueles índios apresentam quando tiram as mãos das luvas e o que fazem para curá-lo”, disse.

A fim de tentar encontrar resposta para essa e outras questões, a pesquisadora empreendeu um estudo inédito sobre as dores de indígenas na Amazônia e como elas são tratadas. Resultado do mestrado de Elaine Barbosa de Moraes, sob orientação de Eliseth, o trabalho, apoiado pela Fapesp foi apresentado em julho no oitavo Congresso Interdisciplinar de Dor (Cindor) da USP. Será apresentado também em setembro no Congresso Mundial da Dor, da International Association for Study of Pain (IASP), em Boston, nos Estados Unidos.

“Há uma visão de que os indígenas suportam a dor causada por rituais, como o da tucandeira, mas não se sabia como era a comunicação dessa e de outras dores sentidas por eles e como são tratadas”, disse Eliseth à Agência Fapesp. “Decidimos mapear o perfil de dor, da experiência dolorosa dos indígenas, e também identificar que tipo de terapia eles utilizam para aliviá-la.”

Durante 23 dias, entre junho e julho de 2017, Eliseth e Elaine visitaram as tribos matis, kanamary e marubo no Vale do Javari, na divisa do Brasil com Peru e Colômbia, a 1,1 mil quilômetros de Manaus, capital do Amazonas.

Para chegar à região, que apresenta a maior densidade de povos indígenas isolados no mundo, foi preciso viajar de barco até a primeira aldeia, dos matis, carregado com tanques de gasolina suficientes para garantir o abastecimento na ida e na volta, e sob medo constante da possibilidade de o combustível ser saqueado. Tempo semelhante de navegação foi despendido para o acesso à aldeia kanamary.

Por meio de intérpretes, Elaine e Eliseth entrevistaram 45 índios das três etnias, com perguntas do tipo de que forma sentiam dor, se era forte, moderada ou fraca e onde doía, além de fatores que contribuíam para a piora ou a melhora.

Para surpresa das cientistas, no momento da entrevista 77,8% dos índios afirmaram que estavam sentindo dor, principalmente músculo-esquelética (73,2%), localizada nos membros inferiores (46,6%), coluna (37,9%), articulações (35,5%), membros superiores (33,3%) e no abdome (24,4%).

Em relação à intensidade da dor, as respostas ficaram divididas. Enquanto 37,8% dos 45 participantes da pesquisa declararam sentir dores fortes, outros 33,3% alegaram intensidade fraca. Outros 26,7% não souberam responder à pergunta.

“Observamos que a dor entre os indígenas é bastante prevalente e está muito relacionada ao estilo de vida. Os índios das três etnias trabalham diariamente em roçados, saem para caçar e carregam muito peso, como toras de madeira, por longas distâncias. Isso faz uma sobrecarga no sistema músculo-esquelético e desencadeia esse tipo de dor neles, que é muito semelhante à dos trabalhadores rurais”, disse Eliseth.

Vencer a dor

As pesquisadoras também avaliaram a “qualidade” da dor dos índios das três etnias ao pedir que expressassem espontaneamente como era a sua dor, uma vez que não existem questionários validados para utilização junto a essa população.

Segundo Eliseth, o Questionário de Dor de McGill – um instrumento desenvolvido pela McGill University, do Canadá, que analisa as várias dimensões da dor por meio de 72 descritores sensitivos, afetivos e cognitivos, com o intuito de mensurar a experiência dolorosa – é complexo e, às vezes, de difícil compreensão.

As palavras espontâneas usadas pelos índios para expressar a experiência da dor, entretanto, foram muito semelhantes às existentes no questionário desenvolvido pela universidade canadense para avaliar a dor em pacientes em hospitais, por exemplo. Os indígenas, porém, só usaram descritores sensitivos para descrever a experiência dolorosa, como pontada e queimação.

“Constatamos que os índios não expressam muito a experiência da dor pelo lado emocional, como fazemos, em que em algumas situações avaliamos a dor como desesperadora, por exemplo. Eles não reclamam da dor”, disse Eliseth.

Ao pedir para as mulheres relatarem dores pregressas, por exemplo, nenhuma delas, das três etnias, fez referência à dor do parto. “Isso mostra que a dor para elas faz parte de um processo natural, não é vista como anormalidade”, avaliou.

Uma das hipóteses para explicar a resistência dos índios à expressão emocional da experiência dolorosa está relacionada aos aspectos culturais, que interferem no limiar da dor. Como são submetidos desde a infância a aprender a vencer a dor e passam por uma série de rituais dolorosos ao longo da vida, como o da tucandeira, isso faz com que tenham um maior limiar de dor e contenham a expressão emocional da experiência dolorosa.

Outra hipótese é a de que, como vivem em um sistema econômico de subsistência, não adianta reclamar da dor em um dia uma vez que no seguinte precisarão voltar para o roçado, caçar e garantir o alimento para sobreviver.

“A sobrevivência deles e da aldeia onde vivem depende de atividades que podem provocar dor, como caçar, trabalhar no roçado e carregar muito peso. Isso faz com que acabem se adaptando a esses quadros dolorosos e tenham que conviver com a dor para poder sobreviver”, disse Eliseth.

.

Formas de tratamento

A resistência dos índios à expressão emocional da experiência dolorosa não significa que a dor não tenha impacto na qualidade de vida, ponderou a pesquisadora. Mais de 60% dos entrevistados disseram que a dor interfere no sono e nas atividades diárias deles e mais de 50% afirmaram que afeta seus relacionamentos. “Quando a dor se manifesta, às vezes eles se recolhem naquele dia, não vão trabalhar, e alguns falam que ficam tristes”, disse Eliseth.

Para tratar a dor, 86,7% dos índios entrevistados disseram que recorrem à medicina convencional – ou os “remédios do branco”, como anti-inflamatórios não hormonais, relaxantes musculares e corticoides – e 80% contam com a ajuda da medicina tradicional indígena como o “remédio do mato”, feito de acordo com as tradições de cada tribo com ervas e outros extratos vegetais.

Os “medicamentos do branco”, porém, foram apontados como fator de melhora da dor por apenas 22,2% dos indígenas. Já o “remédio do índio”, que envolve benzimento, pajelança, banhos, rezas, veneno de sapo, picadas de formiga, cantos e fumaça, foi apontado como fator de alívio da dor por 64,4% dos entrevistados, seguido pelo “remédio do mato”, feito a partir de extratos de plantas (60%).

“Imaginávamos que eles tomavam muito mais medicação por via oral, como infusões de ervas, e vimos que, na realidade, eles utilizam muito emplastro, como uma resina de breu-branco [Protium heptaphyllum] misturada com urucum [Bixa orellana]”, disse Eliseth.

As pesquisadoras também entrevistaram 36 funcionários do Distrito Sanitário Especial Indígena – órgão do governo federal ligado ao Sistema Único de Saúde (SUS) –, que prestam atendimento às três tribos na Amazônia para avaliar como os agentes de saúde lidam com a dor dessas populações. No total, 73% deles disseram que não investigam a dor dos índios durante o atendimento.

Do total de 45 índios das três etnias que foram entrevistados, 37% relataram automedicação com os remédios usados na medicina convencional, como os anti-inflamatórios não hormonais. “Isso provavelmente se deve ao fato de não ter um profissional de saúde com formação apropriada para avaliar a dor deles adequadamente”, disse Eliseth.

Com base nas constatações do estudo, as autoras elaboraram uma cartilha com informações e recomendações para o manejo da dor, que incluem conceitos da medicina convencional e as práticas culturais da medicina tradicional indígena, para facilitar o diálogo entre profissionais de saúde e indígenas.

“A cartilha será traduzida para as línguas das três etnias e distribuída para os profissionais dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas e as lideranças indígenas”, disse Eliseth.

Elton Alisson / Agência Fapesp

Pesquisa questiona eficácia e acessibilidade à população de Guia Alimentar

17.09.2018

Estudiosa de comunicação em saúde aponta problemas no material que especialistas de nutrição e saúde pública ajudaram a elaborar

Segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira se preocupou mais com compreensão ampliada da alimentação do que com quantidades de nutrientes. Críticas, porém, são direcionadas à viabilidade questionável, para a maioria da população, do que é recomendado – Foto: NobbiP/Wikimedia Commons CC

A segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, lançada em 2014, foi elaborada em uma parceria do Ministério da Saúde com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens) da USP. O material buscou trazer uma abordagem inovadora, menos focada em grupos alimentares e quantidades de nutrientes a serem ingeridos e mais preocupada com a construção de uma compreensão ampliada sobre alimentação, que inclui não só o olhar sobre o alimento, mas também para as refeições, modos de comer e a relação disso com o meio ambiente.

Agora, acaba de ser finalizada a primeira pesquisa levantando problemas no material, como parte do pós-doutorado da pesquisadora sênior do grupo de pesquisa Comunicação Pública e Política, da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP, Devani Salomão de Moura Reis. O trabalho buscou avaliar a eficácia do Guia no combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), em especial a obesidade.

Devani Reis – Foto: Arquivo pessoal

O pós-doutorado foi iniciado em 2015 e analisou as respostas de nutricionistas de diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de São Paulo a um questionário de 60 questões abertas elaboradas pela pesquisadora. Com base nele, apontou-se, por exemplo, que 70% das nutricionistas afirmam que há dificuldades em convencer o paciente a consumir gorduras adequadamente. Sobre o consumo de sal, 66,7% dizem o mesmo.

Sobre a motivação para a pesquisa, Devani Reis evoca sua longa trajetória investigando as questões da comunicação no âmbito da saúde pública. Desde o mestrado, no qual analisou como médicos e pacientes enxergavam um ao outro, passando pelo doutorado, no qual criticou a cartilha Viver mais e melhor, do Ministério da Saúde, até este quarto pós-doutorado, que tem como objeto de estudo o Guia, sempre se dedicou à área da comunicação na saúde pública. Para ela, “é hora de mostrar que a comunicação é importante na área da saúde. Muito importante porque, desde o estudo do mestrado, quando avaliei que os pacientes têm dificuldades de falar com o médico porque o enxergam como um deus, percebi que falta interlocução”.

Elaboração coletiva

Segundo Maria Laura da Costa Louzada, que fez parte da equipe do Nupens durante o projeto de atualização do Guia em 2014, essa nova versão se fez necessária por conta da série de transformações pelas quais o Brasil havia passado desde 2006, quando a primeira edição foi publicada. “O Brasil passou por um intenso processo de mudanças econômicas, sociais e políticas e por uma transição epidemiológica. O cenário de desnutrição deu lugar a um cenário de diabete e de hipertensão. Junto a isso, tivemos uma grande evolução nos conhecimentos da nutrição, o paradigma da alimentação mudou”. Para ela, que fala em nome dos outros colaboradores do Nupens envolvidos, o principal ponto positivo do material é enxergar a alimentação como algo maior do que só os alimentos, considerando também as combinações, seu valor cultural, sensorial e ambiental ligado ao ato de se alimentar.

Nos últimos anos, o quadro de desnutrição que atingia uma parcela da população brasileira deu lugar a um cenário de ampla ocorrência de diabete e de hipertensão – Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Maria Laura Louzada – Foto: Arquivo pessoal

Maria Louzada relembra também o processo de elaboração e revisão do Guia, bastante coletivo e preocupado em ser inclusivo. “Entre 2011 e 2013 aconteceram duas oficinas na Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP, com pessoas de todo o Brasil e de diversas áreas, como trabalhadores de ponta da área da saúde, da educação, da educação popular, da saúde dos negros e negras e da associação de vegetarianismo. Essas pessoas leram o Guia, debateram com a gente e tivemos um processo de construção coletiva, que não foi feito só pelo Nupens. Em 2013, foi realizada a consulta pública, que ficou três meses aberta. Recebemos mais de três mil contribuições, mudamos diversas coisas. Evoluímos muito com esse processo, muitas coisas que podiam ter sido melhoradas, de fato, foram.”

Para todos?

Devani Reis, por sua vez, ressalta ter encontrado uma falta de conexão entre a realidade proposta no material com a dos usuários do sistema de saúde pública. “O Guia prescreve que você se alimente sempre no mesmo horário, em lugares limpos, com companhia. Quantas pessoas podem ter esse privilégio?”. Ao ser perguntada sobre o maior problema do material, é categórica: “Não se pensou no público-alvo”. Sobre isso, Maria Louzada discorda. Segundo ela, a recomendação do Guia é de que as pessoas busquem se alimentar com regularidade, ou seja, não “belisquem” durante o dia, comam em lugares confortáveis, adequados e limpos e, sempre que possível, em companhia e que isso ainda é um ideal possível para muitos brasileiros. “Acho que boa parte dessa crítica é uma falácia porque muitas das recomendações do Guia foram baseadas na análise da Pesquisa de Orçamentos Familiares, conduzida pelo IBGE, com dados de 2008 e 2009, que avaliou a alimentação de mais de 30 mil brasileiros.”

"O Guia prescreve que você se alimente sempre no mesmo horário, em lugares limpos, com companhia. Quantas pessoas podem ter esse privilégio? Não se pensou no público-alvo.”

Devani Reis

"Acho que boa parte dessa crítica é uma falácia porque muitas das recomendações do Guia foram baseadas na análise da Pesquisa de Orçamentos Familiares, conduzida pelo IBGE, com dados de 2008 e 2009, que avaliou a alimentação de mais de 30 mil brasileiros.”

Maria Laura Louzada

De fato, a pesquisa que Maria Louzada cita demonstra que boa parte da população brasileira ainda baseia sua alimentação em alimentos in natura ou minimamente processados e que a maioria das pessoas de baixa renda também apresenta esse padrão, levando à conclusão de que “a limitação econômica não é um empecilho para esse tipo de alimentação para a maioria das pessoas aqui no Brasil”.

As duas têm opiniões bastante divergentes quanto à eficácia do Guia. Maria Louzada defende que ele teve influência em legislações e em discussões, como a mudança da rotulagem alimentar no Brasil e a atualização das diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), enquanto Devani Reis questiona até mesmo o princípio de que o Guia seja acessível a toda a população. “O Guia diz ser para todos os brasileiros. Pode ser, para todo brasileiro que tenha uma instrução de segundo grau. É necessário entender que se alimentar é muito mais do que ingerir nutrientes. É uma questão financeira e educacional.”

Ainda de acordo com Devani Reis, o Guia encoraja as pessoas a se engajarem na defesa de políticas fiscais que resultem em encarecimento dos alimentos ultraprocessados. Para ela, porém, o cidadão que recebe essa incumbência é aquele a quem foi negado o direito a moradia, educação, saneamento básico, transporte e saúde, entre outros. “Parece-nos uma convocação injusta alguém sem condições imprescindíveis para lutar pelos seus direitos ser chamado a abraçar atos para resoluções de problemas do Estado.”

Mais informações:

e-mail devani.salomao@gmail.com, com Devani Salomão Reis; maria.laura.louzada@usp.br, com Maria Laura Louzada

Pesquisa liga composto derivado do colesterol a doenças neurodegenerativas

19/09/2018

Estudo do Instituto de Química da USP mostra que compostos derivados do colesterol podem danificar as defesas antioxidantes das células

Por Ignacio Amigo - Editorias: Ciências Biológicas, Ciências da Saúde - URL Curta: jornal.usp.br/?p=194625

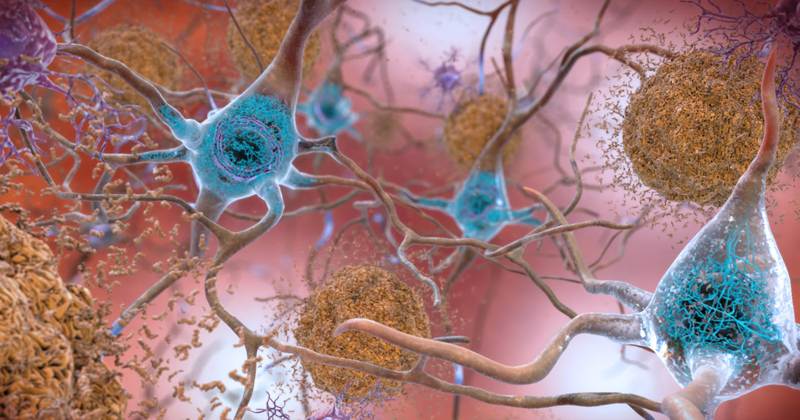

Um trabalho dirigido pela professora Sayuri Miyamoto, do Instituto de Química (IQ) da USP, e publicado na revista Redox Biology, mostra que um tipo de composto derivado do colesterol promove a aglomeração de certas proteínas com função antioxidante. O achado pode ter implicações para várias doenças neurodegenerativas, já que a agregação de proteínas como a superóxido dismutase 1, analisada nesta pesquisa, é encontrada no cérebro de portadores da doença. Os resultados são especialmente relevantes para o estudo da esclerose lateral amiotrófica, na qual os pacientes perdem a capacidade de controlar os próprios músculos.

Embora o colesterol consumido na dieta seja famoso pelo seu papel no entupimento das artérias, a verdade é que se trata de uma molécula necessária para a vida, desempenhando funções importantes no organismo. Ele está nas membranas das células animais, por exemplo, e também é um dos principais componentes da mielina, estrutura que cobre os axônios (parte dos neurônios), permitindo a transmissão mais rápida dos impulsos nervosos.

Em determinadas situações, as moléculas de colesterol podem ser alvo de reações de oxidação, que as degradam. Quando isso ocorre, elas se transformam em moléculas mais instáveis e reativas, que por sua vez podem oxidar outras moléculas. Uma dessas formas reativas do colesterol são os chamados aldeídos de colesterol.

“Nós já tínhamos visto na literatura que existem dados de pacientes que mostram que esses aldeídos estão presentes no cérebro de pacientes com Parkinson. E tem trabalhos de outros grupos que mostram que também afetam proteínas em outras doenças neurodegenerativas”, explica Miyamoto, que é pesquisadora do Centro de Pesquisa em Processos Redox em Biomedicina, o Cepid Redoxoma.

Com esse precedente, o grupo decidiu estudar o papel dos aldeídos de colesterol no contexto da esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa para a qual ainda não existe cura.

Foto: NIH Image Gallery/Flickr-CC

Proteínas agregadas

A esclerose lateral amiotrófica afeta principalmente os neurônios motores, as células que ligam o cérebro com os músculos, passando pela espinha dorsal, e que são responsáveis pela nossa capacidade de movimento.

Durante o desenvolvimento da doença os neurônios motores acabam morrendo. Mas antes que isso aconteça é possível detectar nessas células a presença de agregados de proteínas, que aparecem ao microscópio como pontos escuros no interior dos neurônios. Esses agregados são formados pela ação das chamadas “espécies reativas de oxigênio”, um grupo de moléculas que modifica a estrutura das proteínas, e do qual os aldeídos de colesterol fazem parte. Ao perder a estrutura, as proteínas interagem entre elas e formam os agregados.

Embora para a maioria dos casos as causas que desencadeiam a esclerose lateral amiotrófica sejam desconhecidas, em um pequeno grupo de pacientes a progressão da doença está relacionada com alterações na proteína superóxido dismutase 1, ou SOD1. Nesses pacientes, a SOD1 aparece formando parte dos agregados dos neurônios motores. Como a SOD1 tem uma função antioxidante, a presença dela nos agregados sugere a existência de um efeito dominó no decorrer da doença: quando a SOD1 é oxidada e se agrega, ela fica inativa, o que favorece ainda mais a oxidação e agregação de novas proteínas.

Os experimentos

O grupo de Miyamoto testou se os aldeídos de colesterol seriam capazes de oxidar a SOD1 e promover a sua agregação. Os experimentos confirmaram a hipótese.

“Eles induzem uma agregação muito forte da proteína [SOD1]”, diz Miyamoto. “Em termos de mecanismo, isso se justifica pela hidrofobicidade, já que o colesterol é uma molécula muito hidrofóbica.” A hidrofobicidade de uma molécula indica o quanto ela é capaz de interagir com as moléculas de água. Moléculas muito hidrofóbicas interagem mal com as moléculas de água e apresentam uma maior propensão a formar agregados.

Os pesquisadores também mediram os níveis de aldeídos de colesterol em um modelo animal de esclerose lateral amiotrófica, de nome G93A-SOD1. Nesse modelo, os ratos produzem uma forma alterada da SOD1 e desenvolvem a doença quando chegam à idade adulta. No trabalho se mostra que quando os ratos começam a desenvolver os sintomas da doença, eles apresentam níveis mais altos de aldeídos de colesterol no plasma sanguíneo. A observação ainda é só uma prova circunstancial da implicação dessas moléculas na doença, mas abre a porta para estudos mais detalhados.

Embora os pesquisadores só testassem os efeitos dos aldeídos de colesterol na SOD1, o fato de que a formação de agregados ocorra na maioria das doenças neurodegenerativas faz com que os resultados também possam ser interessantes para quem pesquisa patologias similares, como as doenças de Parkinson e Alzheimer.

“A gente escolheu a SOD1 como alvo, mas eu acho que outras proteínas poderiam ser suscetíveis ao mesmo tipo de modificação”, afirma Miyamoto. “Eu acho que não é algo específico dessa doença, mas que a implicação é mais ampla do que a gente viu aqui com os dados do laboratório.”

Mais informações: e-mail miyamoto@iq.usp.br, com a professora Sayuri Miyamoto

Arbusto da caatinga profetizou comunidades atuais

Registros históricos da Guerra de Canudos são base para reflexão de colunista

Por Fabio Rubira - Editorias: Atualidades, Rádio USP, Colunistas, Guilherme Wisnik - URL Curta: jornal.usp.br/?p=181643

“A palavra favela tornou-se importantíssima para qualquer pessoa que vá falar de cidade nos séculos 20 e 21”, propõe o professor Guilherme Wisnik da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.

“Ela tem origem num arbusto da caatinga, muito presente em Canudos”, resgata Wisnik, citando o jornalista e escritor Euclides da Cunha. “Essa densidade urbana sem praça, sem ruas, aquilo que Euclides viu em Canudos, é semelhante ao que a gente vê hoje nas favelas.”

Ouça, no link acima, a íntegra da coluna Espaço em Obra.

https://www.xapuri.info/caatinga-2/favela-faveleira-planta-medicinal-da-caatinga/